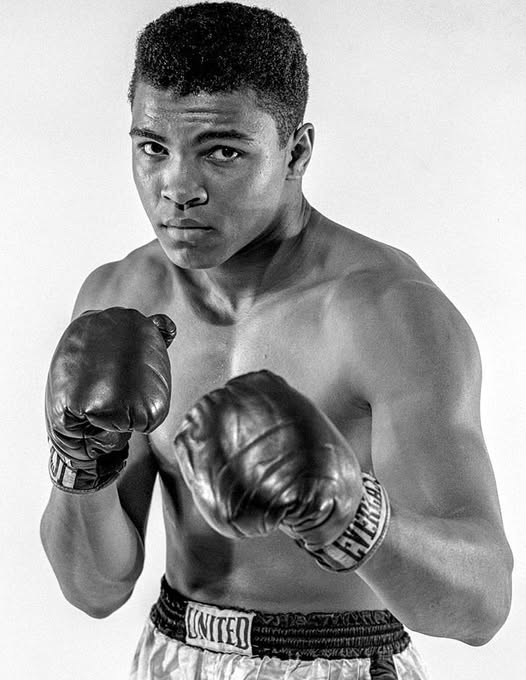

Cassius Clay cresceva inseguendo un’idea che nessuno gli aveva insegnato. Forse nemmeno sapeva spiegarla...ma la sentiva corrergli dentro, veloce quanto le sue gambe. A Louisville, tra i marciapiedi spaccati e le giornate tutte uguali, c’era poco spazio per chi pensava in grande. E lui, invece, pensava a voce alta.

Aveva dodici anni quando qualcuno gli portò via la bicicletta. Scattò come se gli avessero rubato qualcosa di più del metallo e della vernice. Corse dritto da un poliziotto e disse che avrebbe fatto a pugni con il ladro. L’agente lo guardò con un mezzo sorriso, poi replicò:

“Allora impara a combattere.”

Era Joe Martin. Allenava giovani dilettanti in una palestra poco distante. Gli aprì la porta, e Clay la attraversò senza voltarsi. Non cercava conforto né attenzioni. Cercava un modo per contenere l’energia che lo consumava ogni giorno, per canalizzare il ritmo che gli martellava dentro il petto.

Fu subito evidente che quel ragazzino aveva qualcosa di differente. La disciplina che gli altri acquisivano con gli anni, lui sembrava averla nel sangue. Ogni corda saltata, ogni sacco colpito, era un pezzo di futuro modellato con le mani.

Joe Martin lo disse con chiarezza:

“Lavorava più degli altri. Era instancabile. Aveva deciso chi voleva diventare prima ancora di capire chi era.”

Nel 1960, a Roma, conquistò l’oro olimpico nei mediomassimi. Le gambe erano già musica, i colpi già precisi, l’occhio già freddo. Ma il palcoscenico non gli bastava. Voleva qualcosa che non si potesse misurare in medaglie o cinture. Voleva far vibrare la gente, spostare gli equilibri, ribaltare l’ordine.

Quando parlava, sembrava provocare. In realtà stava costruendo. Mentre gli altri si adattavano, lui scriveva una traiettoria nuova, tutta sua. I riflettori cominciavano a seguirlo, ma non era per via del talento. Era per quel senso di urgenza che portava ovunque andasse, come se ogni giorno fosse già troppo tardi per lasciare il segno.

Il 25 febbraio 1964, a Miami, Cassius Clay entrò nel ring per strappare la cintura dei pesi massimi a Sonny Liston. Ma quel giorno si giocava qualcosa di più profondo... la legittimità di esistere a modo proprio, senza chiedere permesso.

Liston era un incubo col fiato pesante. Aveva spalle larghe quanto una porta, mani come pale e un passato opaco che spaventava anche fuori dal ring. Si diceva che nessuno volesse allenarsi con lui per paura di finire all’ospedale. Era cresciuto nell’ombra e sapeva come restarci. Gli bastava uno sguardo per gelare la stanza.

Clay, invece, faceva rumore. Lo provocava, lo derideva...lo sfidava a ogni intervista. Ma non era teatro: era strategia. Non si trattava di mettersi in mostra. Si trattava di non farsi divorare dal silenzio prima ancora di entrare in battaglia.

Il giorno del match, Clay aveva la pressione alle stelle. Aveva paura, lo ammise dopo. Ma non esitò. Dal primo round, cominciò a ballare attorno al mostro. Lo colpì all’occhio, lo costrinse a sbagliare. Poi, alla settima ripresa, Liston rimase seduto all’angolo. Diceva di essersi infortunato. Non si rialzò. Il gigante era crollato...

Da quella sera, Clay diventò qualcosa di più. Non solo un campione del mondo. Ma un uomo che non scendeva a compromessi, nemmeno con la paura. Pochi giorno dopo cambiò nome. Non lo fece per effetto scenico, ma per fedeltà a se stesso.

Scelse di essere Muhammad Ali. Disse:

“Io sono libero di essere ciò che credo.”

Il mondo rimase spiazzato. Non solo per la vittoria, ma per il gesto. Quel giovane nero del Sud che aveva sfidato il pugile più temuto, ora rifiutava anche il nome che gli avevano dato. Non chiedeva rispetto...se lo prendeva.

Quel nome non fu una scelta di facciata. Fu un confine netto: tra chi voleva definirlo e chi non poteva più farlo.

L’appartenenza all’Islam diventava un modo per rovesciare le gerarchie sociali, culturali e razziali di un’America che preferiva i neri quando stavano zitti. Ali, invece, parlava. Eccome se parlava... E ogni parola era un gancio. Ogni conferenza stampa, un altro match. Quando diceva che era “il più grande”, non lo faceva per arroganza. Lo faceva per insegnare che si può esserlo ,se lo dici abbastanza forte da crederci davvero.

Nel 1967, la voce di Ali divenne troppo scomoda per essere tollerata. La chiamata per il Vietnam arrivò puntuale, ma lui non si presentò. Scelse di rifiutare. Non per paura, ma perché conosceva il peso reale di un pugno

“I Vietcong non mi hanno mai chiamato negro,” disse.

Una frase che oggi è storia. Allora, fu uno schiaffo.

Ali aveva tutto da perdere: il titolo mondiale, la licenza da pugile, i milioni. Ma non esitò. Scelse di rimanere in piedi davanti allo Stato, come aveva fatto davanti a Liston. Solo che stavolta il ring era il mondo intero, e nessuno gli avrebbe alzato la mano alla fine.

Lo misero ai margini, gli tolsero tutto. Per tre anni non combatté. Tre anni nel momento in cui ogni atleta è al massimo. Tre anni di silenzio forzato. Ma mentre gli altri facevano carriera, Ali assumeva un volto pubblico che parlava oltre il ring, oltre i titoli.

Non perché se lo fosse imposto. Ma perché non aveva piegato la schiena.

Quando tornò sul ring nel 1970, aveva qualcosa in meno nel corpo, ma molto di più negli occhi. Aveva pagato. Aveva perso tempo, titoli, denaro. Ma non aveva perso la faccia.

Il match con Joe Frazier nel 1971 fu durissimo. Ali perse, ma resistette fino alla fine.

Tre anni dopo, riconquistò tutto contro George Foreman, nello Zaire. Era il 1974. Era il “Rumble in the Jungle”. Tutti lo davano per spacciato. Ma Ali, ancora una volta, capovolse le previsioni...

Parlava tanto, sì. Ma quando era il momento, il silenzio lo faceva lui. E colpiva più forte di qualsiasi parola. In quell’istante, non c’erano più solo guantoni. C’era la prova che il tempo può rubarti tutto , tranne la volontà.

Anche dopo il ritiro, anche con il Parkinson, anche con il corpo che tremava, Ali rimase lo stesso. Quando nel 1996 accese la fiaccola olimpica ad Atlanta, tutti capirono.

Non rappresentava qualcosa. Era qualcosa. Un uomo che aveva scelto di esporsi, sempre, anche quando costava caro.

Non aveva mai chiesto di essere ricordato. Ma aveva fatto in modo che fosse impossibile dimenticarlo.

Grazie per la lettura.

Anche solo ricordare Ali è già un modo per rendergli giustizia...

Team Iacono

Eugenio Caruso

- 22 luglio 2025