“Il vero male del mondo” disse Carlo al fantasma di Umberto Eco “è uno e uno soltanto: l’ignoranza!”.

“In realtà è la semi-ignoranza” chiosò il professore.

“Che intendi dire?”

“Intendo dire che una sana e completa ignoranza non crea danni.

Ad esempio, quando ero in vita e vivevo nella mia casa di Milano, non ne sapevo nulla di impianti elettrici ed ero completamente privo di nozioni sull’argomento.

Perciò, consapevole della cosa, mi affidavo completamente al mio elettricista.

Questo perché l’ignoranza totale è accompagnata anche dal timoroso rispetto dell’argomento ignorato, e di conseguenza dall’umiltà.

Se invece avessi letto al tempo due o tre manuali e, convinto di aver assimilato il sapere, mi fossi messo in testa di farmi l’impianto elettrico da solo, probabilmente avrei dato fuoco alla mia biblioteca di inestimabile valore.”

“Quindi mi stai dicendo che una conoscenza approssimativa è più dannosa rispetto a una totale ignoranza?”

“Esattamente, soprattutto se associata ad un’altra caratteristica molto comune.”

“Sarebbe?”

“La coglionaggine.”

Questo dialogo immaginario con Umberto Eco ha una forza straordinaria perché mette in luce, con ironia e lucidità, una delle più grandi contraddizioni del nostro tempo: la presunzione di sapere senza avere davvero compreso. L’ignoranza totale, dice Eco, non è il vero pericolo, perché chi sa di non sapere ha ancora rispetto per il limite della propria conoscenza e, con esso, conserva un atteggiamento di umiltà. È la semi-ignoranza, invece, quella conoscenza parziale e superficiale che illude l’uomo di essere competente, a trasformarsi in una miccia pronta ad accendere i fuochi più devastanti.

Questo pensiero ci parla oggi più che mai, in un’epoca in cui tutti si sentono esperti di tutto grazie a poche letture veloci, a una ricerca su internet, a un video intravisto sui social. Si diffondono opinioni travestite da verità, convinzioni spacciate per scienza, slogan scambiati per pensiero critico. E in questa babele di mezze verità e di presunzioni, la società intera rischia di cadere in quella che Eco definirebbe “coglionaggine”: l’arroganza di chi non accetta il proprio limite, di chi alza la voce senza avere radici nel sapere, di chi crede che l’informazione basti senza passare dal vaglio dello studio, dell’esperienza, della fatica.

La semi-ignoranza è più subdola dell’ignoranza stessa perché alimenta l’illusione, e con l’illusione nasce il pericolo. È l’uomo che pensa di sapere a distruggere biblioteche, a incendiare culture, a spegnere il dialogo con la presunzione di possedere già tutte le risposte. Eco ci ricorda che il vero antidoto non è accumulare informazioni a caso, ma coltivare un sapere profondo, critico, e soprattutto umile. Perché la cultura non è mai un possesso, ma un cammino.

In queste parole, così brillanti e pungenti, si cela un invito universale: imparare a riconoscere i nostri limiti, rispettare il sapere degli altri, e diffidare sempre delle scorciatoie intellettuali. Perché, come Eco ci sussurra tra ironia e saggezza, il male più grande non è non sapere, ma credere di sapere quando in realtà non si sa.

Nell'Apologia di Socrate ci viene descritto come egli abbia preso coscienza di ciò a partire da un singolare episodio.

Un suo amico, Cherefonte, aveva chiesto alla Pizia, la sacerdotessa dell'oracolo di Apollo a Delfi, chi fosse l'uomo più sapiente di Atene, e questa aveva risposto che era Socrate. Egli sapeva di non essere sapiente, e quindi cercò di trovare qualcuno più saggio di lui tra politici, poeti e artigiani. Sembrava che i politici rivendicassero saggezza senza conoscenza; i poeti potevano toccare le persone con le loro parole, ma non ne conoscevano il significato; e gli artigiani potevano rivendicare la conoscenza solo in campi specifici e ristretti.

Poiché l'Oracolo non può mentire, il suo responso andava quindi inteso nel senso che la vera sapienza consiste nella consapevolezza della propria ignoranza. Alla fine del confronto, prosegue Socrate, coloro che credevano di essere sapienti, messi di fronte alle proprie contraddizioni e inadeguatezze, provarono stupore e smarrimento, apparendo per quello che erano: dei presuntuosi ignoranti che non sapevano di essere tali. «Allora capii», dice Socrate, «che veramente io ero il più sapiente perché ero l'unico che non sa né pensa di sapere».

«E così hanno preso a odiarmi, lui e anche tutti quelli che erano presenti. Però, andandomene, ho pensato: "Sicuramente sono più sapiente io di quest'uomo; anche se forse nessuno dei due sa proprio un bel nulla, ma la differenza fra noi è che lui crede di essere sapiente anche se non sa proprio un bel niente, io, almeno, so di non sapere".»

C'è un passaggio nell'Apologia, dove Socrate dice che dopo aver discusso con qualcuno iniziò a pensare che:

«(ed andandomene dunque consideravo tra me che io sono più

saggio) di questa persona; infatti è probabile che nessuno di noi

due sappia nulla di bello e di buono, ma costui crede di sapere

qualcosa pur non sapendo, io invece, come appunto non so,

neppure credo (di sapere); è probabile dunque che io sia più

saggio di lui almeno proprio in questo piccolo particolare, che le

cose che non so neppure credo di saperle.»

Un uomo di circa 75 anni viaggiava in treno e approfittava del tempo leggendo un libro.

Accanto a lui, viaggiava un giovane universitario

che leggeva anch’egli un voluminoso libro di Scienze.

All’improvviso, il giovane si accorge che il libro che sta leggendo l’anziano è una Bibbia e senza troppi giri di parole gli chiede:

— Lei crede ancora in quel libro pieno di favole e racconti?

— Sì, certo — rispose il vecchio —, ma questo non è un libro di racconti né di favole, è la Parola di Dio.

Crede che mi sbagli?

— Certo che si sbaglia…

Credo che Lei, signore, dovrebbe dedicarsi a studiare Scienze e Storia Universale.

Vedrebbe come la Rivoluzione Francese, avvenuta più di 100 anni fa, mostrò la miopia, la stupidità e le menzogne della religione.

Solo persone senza cultura o fanatiche credono ancora a queste sciocchezze.

Lei, signore, dovrebbe sapere un po’ di più su ciò che dicono gli scienziati a riguardo.

— E mi dica, giovane, è questo ciò che i nostri scienziati dicono della Bibbia?

— Guardi, siccome devo scendere alla prossima stazione, non ho tempo di spiegarle, ma mi lasci il suo biglietto da visita con l’indirizzo, così potrò spedirle del materiale scientifico per posta, in modo che si faccia un po’ di cultura su temi che contano davvero per il mondo.

L’anziano allora, con molta pazienza, aprì con cura la tasca del suo cappotto e diede il suo biglietto da visita al giovane universitario.

Quando il giovane lesse ciò che c’era scritto, uscì con la testa bassa e lo sguardo perso, sentendosi peggio di un’ameba.

Sul biglietto c’era scritto:

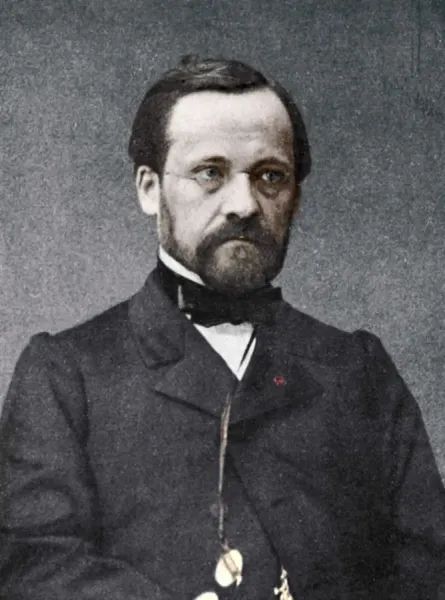

Professore Dottor Louis Pasteur,

Direttore Generale Istituto Nazionale Ricerche Scientifiche, Università Nazionale di Francia.

"Un po’ di Scienza ci allontana da Dio.

Molta, ci avvicina."

— Dr. Louis Pasteur

Morale: Il più grande piacere di una persona intelligente è fingere di essere uno sciocco davanti a uno sciocco che finge di essere intelligente.

25 agosto 2025

Impresa Oggi