INTRODUZIONE Le metamorfosi (Metamorphoseon libri XV) è un poema epico-mitologico di Publio Ovidio Nasone (43 a.C. - 17 d.C.) incentrato sul fenomeno della metamorfosi. Attraverso quest'opera, ultimata poco prima dell'esilio dell'8 d.C., Ovidio ha reso celebri e trasmesso ai posteri numerosissime storie e racconti mitologici della classicità greca e romana. Molti racconti sono tipici della tragedia greca; "fortunatamente" per gli antichi greci e romani l'uccisione di mogli, amanti, figli, mariti, come stupri, incesti e altre violenze sessuali sono dovute all'intervento di qualche dio, che, spesso, funge da artefice e da giudice. Giova anche notare che, dall'antichità classsica, ai giorni nostri i massimi artisti si sono cimentati, con dipinti e sculture, nel raccontare e farci godere con grande intensità i racconti della mitologia tramandatici da Ovidio. Anche Dante, nelle sue metafore, ha attinto molto da Ovidio la cui opera conosceva molto bene, a ulteriore dimostrazione dell'immensa cultura del poeta fiorentino. Giova anche notare che, allora, non era facile trovare un manoscritto di Ovidio: se ne potevano trovare solo nelle grandi abbazie e presso i palazzi di famiglie blasonate. Quest'ultimo libro delle Metamorfosi è quello che più amo, in particolare, per la lunga digressione su Pitagora.

LIBRO QUINDICESIMO

Si cerca intanto qualcuno che sia in grado di sostenere

un onere così grave e succedere a un re così grande.

L'opinione pubblica, che è misura del vero, designa

l'illustre Numa: non solo conosce usi e costumi della gente

sabina; non contento, con la sua mente fervida aspira a cose

più grandi, dedicandosi a studiare la natura.

Proprio questa passione l'indusse a lasciare Curi e la sua patria

per spingersi sino alla città che aveva ospitato Ercole.

E quando chiese chi fosse stato a fondare in terra italica

quella città greca, uno degli anziani che vivevano in quel luogo,

non digiuno di storia antica, così gli rispose:

"Si dice che, con una moltitudine di buoi spagnoli, Ercole,

dopo un viaggio felice, giungesse dall'Oceano al capo Lacinio

e che, lasciata la mandria a vagare sui teneri prati,

entrasse nella casa ospitale del famoso Crotone,

placando col riposo sotto quel tetto l'immane sua fatica;

e che poi partendo dicesse: "Al tempo dei nostri nipoti,

qui sorgerà una città". E la promessa si avverò.

Nell'Argolide, infatti, nacque da Alèmone un certo Mìscelo,

che fu in quel tempo la persona più cara agli dei.

Una notte, mentre era immerso in un sonno profondo, Ercole,

chinandosi su lui, gli disse: "Lascia la tua patria, via,

e cerca del remoto Èsare la corrente ghiaiosa!".

E gli minaccia sciagure tremende se non avesse obbedito.

Dopo di che, sonno e dio armato di clava svaniscono insieme.

Il figlio di Alèmone si alza e ripensa in silenzio alla visione

appena avuta, combattuto a lungo dall'indecisione:

un nume gli ordina di andare, ma la legge vieta di partire

e per chi vuole cambiare patria vi è la pena di morte.

Nel mare aveva il sole immacolato nascosto il capo splendente

e una notte fittissima aveva levato il suo capo stellato:

riappare a Mìscelo lo stesso dio che gli ordina la stessa cosa

e rincara la quantità delle minacce, se non obbedisce.

Sgomento, si accinge a trasferire in un'altra terra

la casa avita: un mormorio si diffonde per la città.

L'accusa: disprezza la legge. E quando al termine dell'istruttoria,

senza bisogno di testimoni, viene accertato il crimine,

l'imputato in gramaglie, levando viso e mani agli dei, esclama:

"O tu, che con le dodici fatiche ti sei meritato il cielo,

aiutami, ti prego: se sono colpevole lo devo a te!".

Era costume antico usare sassolini bianchi e neri,

questi per condannare gli imputati, quelli per assolverli.

Anche allora la penosa sentenza fu emessa con questa regola,

e tutti i sassolini immessi nell'urna atroce furono neri.

Ma quando l'urna, capovolta, sparse i sassolini per il computo,

il colore di tutti si mutò da nero in bianco,

e la sentenza, resa favorevole per provvidenza di Ercole,

mandò assolto il figlio di Alèmone. Ringraziato l'Anfitrionìade,

suo difensore, Mìscelo col favore del vento

solca il mare Ionio e oltrepassa Taranto, fondata

dagli Spartani, Sibari, Vereto, città salentina,

il golfo di Turi, Crìmisa e le piane della Iapigia;

dopo aver percorso le terre che si affacciano sul litorale,

trova per volontà del fato la foce del fiume Èsare

e da lì, non lontano, il tumulo, sotto il quale riposano

le venerate ossa di Crotone. In quel luogo, come ordinato,

erige le mura della città che trae il nome dal sepolto".

Queste le origini, come attesta sicura tradizione,

di quel luogo e di quella città posta in territorio italico.

"""Qui viveva in volontario esilio, per odio verso la tirannide (Pitagora),

un uomo nativo di Samo, ma che era fuggito da quest'isola

e dai suoi despoti. Costui si alzò con la mente sino agli dei,

pur così remoti negli spazi celesti, e ciò che la natura

nega alla vista umana, lo comprese con l'occhio dell'intelletto.

E dopo aver sviscerato ogni cosa col pensiero e attento studio,

insegnava alla gente, e a schiere di discepoli, che silenziosi

pendevano dalle sue labbra, spiegava i princìpi

dell'universo, il senso delle cose e l'essenza della natura,

di dio, come si forma la neve, qual è l'origine dei fulmini,

se è Giove o il vento a provocare i tuoni squarciando le nubi,

che cosa scuote la terra, per quale legge vagano le stelle,

e ogni altro mistero. Per primo biasimò che s'imbandissero

animali sulle mense; per primo, ma rimase inascoltato,

schiuse la sua bocca a questo discorso pieno di saggezza:

"Evitate, mortali, di contaminare il corpo con vivande

nefande. Ci sono i cereali, i frutti che piegano

col loro peso i rami e i turgidi grappoli d'uva sulle viti.

Ci sono erbe saporite ed altre che si possono rendere

più gradevoli e tènere con la cottura. E poi non vi si nega

il latte o il miele che conserva il profumo del timo.

La terra vi fornisce a profusione ogni ben di dio per nutrirvi

e vi offre banchetti senza bisogno d'uccisioni e sangue.

Pitagora insegna a non mangiar carne. Dipinto di RUBENS

Con la carne placano la fame gli animali e neppure tutti:

cavalli, greggi e armenti vivono d'erba.

Solo quelli d'indole feroce e selvatica,

le tigri d'Armenia, i collerici leoni

e i lupi, gli orsi gustano cibi lordi di sangue.

Ahimè, che delitto infame è ficcare visceri nei visceri,

impinguare un corpo ingordo rimpinzandolo con un altro corpo,

mantenersi in vita con la morte di un altro essere vivente!

Fra tutte le risorse che partorisce la terra, la migliore

d'ogni madre, altro davvero non ti piace se non sbranare

con ferocia carni straziate, rinnovando gli usi dei Ciclopi?

Solo uccidendo un altro essere potrai forse placare

il languore del tuo ventre vorace e sregolato?

Eppure quell'antica età, che abbiamo chiamata dell'oro,

era felice dei frutti degli alberi e delle erbe che produce

la terra, e non contaminava la bocca col sangue.

Gli uccelli allora battevano le ali tranquilli nell'aria,

senza timore la lepre vagava in mezzo ai campi

e il pesce, per sua ingenuità, non si ritrovava appeso all'amo:

il mondo, senza insidie, senza alcun inganno da temere,

era pervaso di pace. Ma poi un individuo sciagurato,

chiunque sia stato, invidioso del vitto dei leoni,

cominciò a inghiottire nell'avido ventre cibi di carne

e aprì la strada al crimine. All'inizio, credo, il ferro

si macchiò e s'intiepidì del sangue d'animali feroci;

doveva bastare: uccidere bestie che cercavano

di sbranarci non è, lo riconosco, un'empietà.

Ma se era giusto ucciderle, non dovevamo poi nutrircene.

Da lì lo scempio si spinse ben oltre: la vittima che per prima

meritò di morire pare fosse il maiale, perché col grugno

sconvolgeva i seminati annullando la speranza di un'annata;

poi, perché brucava le viti, fu immolato sull'ara di Bacco

per punizione il capro: a entrambi nocque il loro fallo.

Ma voi che male fate, pecore, placide bestie nate

per servire l'uomo, che nèttare portate nelle gonfie poppe,

che donate la vostra lana per le nostre morbide

vesti, che più utili ci siete vive che morte?

Che male ci ha fatto il bue, animale incapace di frode e inganni,

innocuo, semplice, nato solo per lavorare?

Un bell'ingrato, indegno persino del dono delle messi,

chi ha il coraggio d'uccidere il suo aiutante appena liberato

dal peso del curvo aratro, chi tronca con la scure

quel collo corroso dalla fatica, grazie al quale tante volte

ha rianimato il duro suolo e immagazzinato raccolti.

E non bastò che si accettasse un tale scempio: nel misfatto

si coinvolsero persino i numi, con l'idea che gli esseri

celesti godessero per la morte del laborioso giovenco.

La vittima senza macchia e bellissima d'aspetto

(guai essere troppo belli!), ornata tutta di bende e d'oro,

e posta di fronte all'altare, ascolta ignara le preghiere,

si vede collocare in fronte, fra le corna, il farro

che lei stessa ha fatto crescere, e colpita tinge di sangue

la lama, che forse ha intravisto in uno specchio d'acqua.

E subito vengono esaminati i visceri, estratti dal petto

ancora palpitante, per scrutarvi le intenzioni degli dei.

E voi (tanta è nell'uomo la bramosia di cibi vietati)

osate cibarvene, genia di mortali? No, non fatelo,

vi supplico, ascoltate attentamente i miei ammonimenti,

e quando al vostro palato offrite membra di buoi sgozzati,

sappiate e abbiate coscienza che state mangiando i vostri coloni.

E poiché è un dio a muovere le mie labbra, questo dio che muove

le mie labbra io lo seguirò devotamente, e aprirò la mia Delfi

e il cielo stesso, svelerò i responsi della sapienza divina.

Grandi cose canterò, cose mai indagate dall'intelletto

degli avi e rimaste nell'ombra. Giusto è spaziare fra gli astri

sublimi, giusto sollevarsi da terra, da questi luoghi inerti,

e portati dalle nubi, posarsi sul dorso forte di Atlante,

guardando di lassù gli uomini che in lontananza, senza ragione,

vagano inquieti, intimoriti dalla morte,

e cercare di esortarli, spiegando le regole del destino.

O stirpe sbigottita dal terrore di una morte gelida,

perché temete lo Stige, le tenebre, nomi privi di senso,

nutrimento di poeti, pericoli di un mondo immaginario?

I corpi, dissolti dalle fiamme del rogo o dai guasti del tempo,

non sono più in grado di soffrire, questo è certo.

Le anime invece non muoiono e sempre, lasciata l'antica sede

e accolte in un nuovo corpo, vi si insediano e continuano a vivere.

Io stesso, ricordo, al tempo della guerra di Troia

ero il figlio di Panto, l'Euforbo che un giorno fu trafitto

in pieno petto dall'asta violenta del minore degli Atridi:

nel tempio di Giunone ad Argo, dove regna Abante, tempo fa

ho riconosciuto lo scudo che allora armava il mio braccio.

Tutto si evolve, nulla si distrugge. Lo spirito vaga

dall'uno all'altro e viceversa, impossessandosi del corpo

che capita, e dagli animali passa in corpi umani,

da noi negli animali, senza mai deperire nel tempo.

Come la cera duttile si plasma in nuovi aspetti,

non rimanendo qual era e senza conservare la stessa forma,

ma sempre cera è, così, vi dico, l'anima

è sempre la stessa, ma trasmigra in varie figure.

Dunque, perché la pietà non sia vinta dall'ingordigia del ventre,

vi ammonisco, evitate d'esiliare con strage nefanda l'anima

di chi può esservi parente, e che di sangue si alimenti il sangue.

E poiché ormai mi sono inoltrato su questo vasto mare e al vento

ho spiegato le vele: in tutto il mondo non v'è nulla che persista.

Tutto scorre, ogni apparizione ha forma effimera.

Lo stesso tempo fugge con moto incessante,

non altrimenti del fiume: come il fiume infatti neppure l'ora

può fermarsi nella fuga, ma come dall'onda è sospinta l'onda

e quella che giunge è incalzata e incalza l'onda precedente,

così svanisce e nello stesso istante ricompare il tempo,

rinnovandosi di continuo: ciò che è stato si dissolve,

ciò che non esisteva avviene, e ogni momento si ricrea.

Tu vedi come al termine le notti tendano verso la luce

e come lo splendore del sole succeda al buio della notte.

Anche il colore del cielo non è il medesimo, quando ogni cosa

giace stanca nel sonno e quando sorge splendente Lucifero

sul suo bianco destriero; ed altro è ancora quando, all'alba,

l'Aurora tinge il mondo prima d'affidarlo al Sole.

E anche il disco di questo dio, quando al mattino sorge

rosseggia e rosseggia quando tramonta all'orizzonte;

ma al suo culmine è candido, perché lì più pura è la qualità

dell'aria e lontano può sottrarsi alle esalazioni della terra.

Né mai uguale a sé stessa può essere di notte

la luna: sempre più piccola è oggi di domani

se è in fase crescente, più grande se è in quella calante.

E poi non vedi che l'anno si snoda in quattro stagioni diverse,

come se cercasse d'imitare la nostra vita?

Tenero, come un bambino che succhi ancora il latte,

è l'anno a primavera: allora l'erba fresca e ancora elastica

è turgida, morbida, e incanta di speranze i contadini;

allora tutto fiorisce e del colore dei fiori sorride

la campagna in sboccio, ma nelle fronde ancora non c'è forza.

Dopo primavera, l'anno invigorito si trasforma in estate

crescendo in baldo giovane: non c'è infatti stagione più robusta,

stagione più feconda o ardente dell'estate.

E viene l'autunno che, perduto il fervore della giovinezza,

è maturo e mite, giusto in equilibrio fra un giovane

e un vecchio, con qualche capello bianco sparso sulle tempie.

Infine con passo incerto, senile e squallido, giunge l'inverno,

spoglio dei suoi capelli o, se qualcuno gliene rimane, canuto.

Anche il nostro corpo si modifica senza sosta,

continuamente, e domani più non saremo ciò che siamo stati

o che siamo. Passato è il tempo in cui, come semplice seme,

germe di nuova vita, alloggiavamo nel grembo materno.

La natura intervenne con mani sapienti: non permise

che il corpo racchiuso nel ventre teso della madre

soffocasse e da quella dimora lo fece uscire all'aria aperta.

Venuto alla luce, il bambino giace senza forze;

poi, come un animale, trascina il suo corpo a quattro zampe;

e a poco a poco, barcollando sulle gambe ancora un po' malferme,

riesce a drizzarsi, aiutando i muscoli con qualche sostegno.

Diventato agile e vigoroso, trascorre la giovinezza,

e quindi, passati anche gli anni della mezza età,

si avvia al tramonto lungo il cammino in declino della vecchiaia.

Questa corrode e distrugge il vigore dell'età

precedente: e Milone invecchiato piange al vedere flaccide

e cadenti le proprie braccia, che un tempo per la solidità

della massa muscolare assomigliavano a quelle d'Ercole.

E piange Elena, quando nello specchio scorge i segni del tempo,

chiedendosi come abbiano potuto rapirla due volte.

O tempo divoratore e tu, vecchiaia invidiosa,

tutto distruggete: dopo averla intaccata coi morsi degli anni,

a poco a poco ogni cosa consumate di morte lenta.

Neppure quelli che chiamiamo elementi rimangono immutati:

prestatemi attenzione, vi insegnerò per quali vicende passino.

Di quattro sostanze generatrici consta l'universo eterno:

di queste, due sono pesanti, terra ed acqua,

e per il loro peso sono trascinate in basso;

le altre due sono prive di peso e, se nulla le tiene premute,

tendono ad elevarsi, l'aria e, più puro dell'aria, il fuoco.

Questi elementi sono separati nello spazio, e tuttavia

da loro nasce ogni cosa e in loro ritorna. La terra fondendosi

si liquefa in acqua, il liquido al tepore del vento

evapora in aria, e l'aria a sua volta, privata del peso,

balza verso l'alto e, rarefatta com'è, sprigiona fiamme.

Poi il percorso s'inverte e il processo si ripete in senso opposto:

il fuoco condensandosi si muta nell'aria che è più compatta,

questa in acqua, e l'acqua coagulandosi forma la terra.

Nulla conserva il proprio aspetto e la natura,

che tutto rinnova, forgia da una struttura altre strutture;

e nulla, credetemi, in tutto l'universo si dissolve,

ma cambia assumendo nuovo aspetto; e noi nascere chiamiamo

l'avvio ad essere ciò che non si era e morire

cessare d'esserlo. E malgrado questo si trasformi in quello

e quello in questo, l'insieme rimane sempre uguale.

Ed io propendo a credere che nulla conservi lo stesso aspetto

a lungo. E come dall'età dell'oro a quella del ferro è passato

il tempo, così dei luoghi è mutato più volte il destino.

Età dell'oro di Lucas Cranach

Io ho visto farsi mare ciò che un tempo era terraferma,

ho visto terre nascere dal mare, ho visto che lontano

dai flutti vengono alla luce conchiglie marine

e che si trovano antiche àncore in cima ai monti.

Cascate d'acqua hanno trasformato pianure in valli,

alluvioni hanno trascinato monti al mare,

e luoghi prima paludosi sono deserti di sabbia,

altri un tempo riarsi sono bagnati dal ristagno di paludi.

Qui la natura ha fatto scaturire nuove fonti,

là le ha chiuse, e quanti terremoti scotendo il cuore della terra

han fatto sgorgare fiumi, altrettanti li hanno interrati seccandoli.

Così il Lico, inghiottito da una voragine del terreno,

rispunta più lontano, rinascendo da un'altra sorgente;

così il grande Erasino che, risucchiato dal suolo,

scorre impetuoso sottoterra, riappare poi nella piana d'Argo.

E in Misia il Caìco, pentitosi, sembra, della sua fonte

e delle sponde che aveva, oggi segue diverso percorso.

E l'Amenano, che trascina sabbie di Sicilia,

a volte scorre, a volte, inaridita la sorgente, si prosciuga.

L'Anigro, un tempo potabile, oggi riversa un'acqua

che farai bene a non toccare, da quando i Centauri

(se non si deve negare fede ai poeti) in quel fiume lavarono

le ferite a loro inferte dall'arco di Ercole, armato di clava.

E ancora: l'Ípani, che nasce dai monti di Scizia,

ora dal sale amaro non ha forse guaste le sue acque dolci?

Antissa, Faro e Tiro in Fenicia erano un tempo lambite

tutte intorno dai flutti: di queste nessuna è oggi un'isola.

Gli abitanti di Leucade vivevano sul continente,

ora son circondati dal mare. Anche Zancle era unita all'Italia,

si dice, finché il mare non ne invase i margini

e, insinuandosi coi flutti, non ne isolò la terra.

Se tu cercassi le città dell'Acaia Èlice e Buri,

le troveresti sott'acqua: ancor oggi i marinai

sogliono mostrare le città diroccate e le mura sommerse.

Vicino a Trezene, città di Pitteo, si leva altissimo un colle

senza neppure un albero, un tempo pianura di campagna

e ora appunto colle: questo perché (e incute terrore raccontarlo)

la violenza selvaggia dei venti, chiusa in cieche caverne,

volendo erompere da qualche parte, dopo aver lottato invano

per godere di maggior libertà nel cielo, visto che non c'era

in tutti quei sotterranei una fessura per dar sfogo alle raffiche,

tendendola gonfiò la terra, come il fiato della bocca

gonfia una vescica o un sacco fatto con pelle

di caprone: gonfiato è rimasto questo luogo e ha l'aspetto

di un'alta collina consolidatasi col passare del tempo.

Benché moltissimi esempi visti o sentiti mi vengano in mente,

ne citerò solo qualcuno. Che forse anche l'acqua

non mostra e assume nuovi aspetti? A mezzogiorno, Ammone,

la tua corrente è gelida, all'alba e al tramonto invece si riscalda.

Gli Atamani si racconta che accendano la legna fradicia

d'acqua, quando il disco della luna è ridotto al minimo.

I Cìconi hanno un fiume che, attinto per bere, rende i visceri

di sasso, e riveste di marmo le cose con cui viene a contatto.

Il Crati e il Sibari, che delimita i nostri campi,

rendono i capelli simili all'ambra e all'oro.

E, cosa ancor più stupefacente, vi sono acque in grado

di trasformare non soltanto i corpi, ma persino gli animi.

Chi non ha udito parlare della sinistra fonte di Salmàcide

e dei laghi d'Etiopia? Se qualcuno vi si abbevera,

o impazzisce o cade in un sonno incredibilmente profondo.

Chiunque si disseti alla fonte di Clitorio,

detesta il vino e, fattosi astemio, apprezza soltanto l'acqua pura:

o perché in quella fonte v'è un potere opposto al calore del vino

o perché, come dice la gente del luogo, il figlio di Amitàone,

dopo aver sottratto alla pazzia con formule ed erbe

le figlie di Preto, gettò in quell'acqua gli ingredienti adatti

a purgare le menti e nei flutti rimase l'avversione al vino.

Di effetto opposto è il fiume che scorre nelle contrade

dei Lincesti: chiunque ne gusti sorsate troppo abbondanti

vacilla sulle gambe come se avesse bevuto vino puro.

In Arcadia c'è un lago infido, chiamato dagli antichi Feneo,

che di notte è bene temere per l'ambiguità dell'acqua sua:

bevuta di notte fa male, di giorno si beve senza danno.

Laghi e fiumi possono infatti avere proprietà

diversissime. Ci fu un tempo in cui Ortigia vagava sul mare;

ora è ferma. La nave Argo temette a suo tempo le Simplègadi

che si scontravano fra loro squassate dalla furia dei flutti,

mentre ora restano immobili e resistono ai venti.

E l'Etna, che erutta fuoco dalle sue fornaci di zolfo,

non sarà sempre in fiamme, né infatti lo fu sempre in passato.

Perché, se la terra è animata e vive avendo

in diversi luoghi spiragli che esalano fiamme,

può ben mutare queste vie di sfogo e, ogni volta che s'agita,

chiudere queste caverne ed aprirne altre.

Se poi vi sono venti imprigionati nei recessi della terra

e questa s'infoca sotto il loro assalto che scaglia sassi

contro sassi e materia con in sé i germi del fuoco,

quegli stessi recessi torneranno freddi al placarsi dei venti.

Se infine è la proprietà del bitume a scatenare incendi,

o è lo zolfo giallo ad ardere con un filo di fumo,

è chiaro che quando la terra, consumate nel corso dei secoli

queste energie, non fornirà più cibo e alimenti grassi alle fiamme,

l'ingorda natura, venendole a mancare il nutrimento,

non reggerà alla fame ed esaurita lascerà esaurire i fuochi.

Corre voce che a Pallene, nel paese degli Iperbòrei,

la gente si ritrovi col corpo velato di leggere piume,

se nove volte s'immerge nella palude di Tritone.

Io però non ci credo. Si racconta che anche le donne di Scizia

ottengano lo stesso effetto ungendosi con liquidi incantati.

Ma se si deve dar fede a fenomeni provati,

non vedi come i corpi, che si decompongono col tempo

o si dissolvono al calore, poi si trasformino in tanti insetti?

Abbatti a scelta qualche toro e sotterralo in una fossa:

è risaputo, dai visceri imputriditi dappertutto nascono

le api, che amando i fiori si diffondono per la campagna,

come chi le ha generate, e operose pensano al futuro.

Dal bellicoso cavallo, sepolto in terra, nasce il calabrone.

Se al granchio dei litorali strappi le curve chele

e lo ricopri di terra, dalla parte sepolta

sbuca uno scorpione, che ti minaccia con l'uncino della coda.

E i bruchi campagnoli, che tessono bianchi filamenti

tra le frasche, come ben sanno i contadini,

mutano il loro aspetto in quello di farfalle mortuarie.

Il fango contiene germi che danno origine a verdi ranocchi,

e li genera mozzi, senza piedi; poi li fornisce di zampe

adatte al nuoto e, perché siano in grado di spiccare lunghi salti,

le zampe posteriori sono più lunghe delle anteriori.

Un cucciolo non è quello appena partorito dall'orsa,

ma carne a stento viva: è la madre che gli plasma le membra

leccandolo e gli dona l'aspetto che lei stessa possiede.

Non vedi come le larve delle api che ci dànno il miele,

celate in celle esagonali, nascono prive di estremità

e solo in seguito acquistano prima le zampe e poi le ali?

Se non lo sapessimo, chi potrebbe immaginare che dal tuorlo

dell'uovo nascono l'uccello di Giunone con un firmamento

di stelle sulla coda, quello che fa da armigero a Giove,

le colombe di Venere e ogni altra specie di uccello?

E v'è chi crede che dentro il sepolcro, quando la spina dorsale

imputridisce, l'umano midollo si muti in serpente.

Tutti gli esseri viventi, comunque, traggono origine da altri;

l'unico a nascere riproducendosi da sé è un uccello

che gli Assiri chiamano fenice. Non di erbe o di frumento vive,

ma di lacrime d'incenso e stille d'amomo,

e quando giunge a cinque secoli di vita,

se ne va in cima a una tremula palma e con gli artigli,

col suo becco immacolato si costruisce un nido tra il fogliame.

E non appena sul fondo ha steso foglie di cassia, spighe

di nardo fragrante, cannella sminuzzata e bionda mirra,

vi si adagia e conclude la sua vita fra gli aromi.

Allora, si dice, dal corpo paterno rinasce un piccolo

di fenice, che è destinato a vivere altrettanti anni.

E quando l'età gli ha dato le forze per reggere alla fatica,

libera i rami sulla cima della pianta dal peso del nido,

religiosamente prende con sé la culla, sepolcro del padre,

e, giunto sull'alito dell'aria alla città di Iperione,

davanti alle porte sacre del suo tempio la posa.

Ma se in questi fenomeni c'è qualcosa di strano, che stupisce,

anche della iena dobbiamo stupirci, che alterna i ruoli:

ora è femmina e si fa montare dal maschio, ora è maschio.

Così pure di quell'animale, che si nutre d'aria e di vento,

e che qualunque cosa tocchi, in un attimo ne assume il colore.

L'India, vinta da Bacco, il dio dei pampini, gli donò delle linci:

tutto ciò che spurga dalle loro vesciche, si racconta,

si muta in pietre e si congela al contatto dell'aria.

Così pure s'indurisce il corallo nell'istante in cui

viene toccato dall'aria: prima, sott'acqua, era un'alga flessuosa.

Finirà il giorno e Febo immergerà nelle profondità del mare

i suoi cavalli anelanti, prima ch'io possa parlando elencare

tutto ciò che assume un nuovo aspetto. Mutano i tempi,

lo vediamo: così in un luogo popoli diventano potenti,

in un altro decadono. Così Troia fu grande per ricchezze

e uomini, e per un decennio poté versare un fiume di sangue:

ora, rasa al suolo, non mostra che antiche rovine

e, come uniche ricchezze, le tombe degli avi.

Famosa fu Sparta, potente la grande Micene,

e così la rocca di Cècrope e quella di Anfìone.

Sparta è terra desolata, l'altera Micene è caduta;

Tebe, la città di Edipo, oltre il mito, che cos'è?

e di Atene, la città di Pandìone, oltre il ricordo, cosa resta?

Ora, come è noto, fondata dai Troiani, sta sorgendo Roma,

che sulle rive del Tevere, nato in Appennino,

getta le fondamenta di un impero senza uguali.

Dunque, mentre cresce, anche Roma muta aspetto e un giorno

sarà capitale del mondo intero. Così affermano indovini

e oracoli, si dice; e a quel che rammento, già Èleno,

figlio di Priamo, quando la sorte di Troia vacillava,

aveva detto a Enea, che piangeva, dubitando di salvarsi:

"Figlio di Venere, se ti son noti i presagi della mia mente,

credi, Troia non finirà del tutto, perché tu ti salverai.

Un varco si aprirà tra ferro e fuoco: partirai, portando in salvo

i Penati di Pergamo, e andrai vagando, finché

non troverai una terra straniera più amica della tua patria.

E anche vedo che i nipoti dei Frigi dovranno fondare

una città, come nessuna esiste, esisterà od è esistita.

Nei secoli, diversi condottieri la renderanno potente,

ma chi la farà signora del mondo sarà un uomo della stirpe

di Iulo; e quando se ne sarà avvalsa la terra, di lui godranno

le dimore celesti, perché il cielo sarà la sua meta".

Ciò che Èleno predisse ad Enea, perché portasse con sé i Penati,

memore lo riporto, e perciò mi rallegro che sorgano mura

della mia gente e che i Pelasgi abbiano vinto a vantaggio dei Frigi.

Ma per non galoppare troppo lontano, dimenticando

la meta: il cielo e tutto ciò che sotto il cielo esiste

cambia aspetto, e così la terra e tutto ciò che sulla terra esiste;

anche noi, come parte del mondo, che non siamo soltanto corpo,

ma anime alate, e possiamo trovar ricetto in animali

selvatici o nasconderci nel corpo di quelli domestici.

Difendiamo e rispettiamo quei corpi che potrebbero ospitare

l'anima di genitori e fratelli, di persone

unite a noi da qualche vincolo, o in ogni caso d'esseri umani;

non imbandiamo carni che ricordino quelle di Tieste.

Che malvagia abitudine contrae, come si dispone a versare

sangue umano, l'infame che col ferro squarcia

la gola a un vitello senza scomporsi ai suoi muggiti!

o che ha il coraggio di sgozzare un capretto che manda

vagiti come un bambino, o di cibarsi di un uccellino

che lui stesso ha imbeccato! Quanto ci vuole ancora

per giungere a un delitto vero? Da qui dove si può arrivare?

Che il bue ari, e se muore sia colpa di vecchiaia;

che la pecora ci fornisca le armi contro i brividi di Borea;

che le caprette ci offrano da mungere le poppe gonfie.

Eliminate reti, cappi, lacci e ogni altra trappola!

Non ingannate gli uccelli con rami spalmati di vischio,

non tendete tranelli ai cervi con spauracchi di piume,

non celate adunchi ami con esche ingannatrici.

Uccidete gli animali nocivi, ma uccideteli soltanto;

astenetevi dal mangiarli e gustate solo cibi incruenti". (Fine del discorso di Pitagora) """

Indottrinato da questi ed altri discorsi, si racconta

che Numa tornasse in patria e che, sollecitato da tutti,

prendesse nelle sue mani le redini del popolo laziale.

Felicemente sposato a una ninfa e guidato dalle Camene,

insegnò i riti sacrificali e convertì all'arte

della pace una gente avvezza a combattere con ferocia.

Numa Pompilio riceve dalla ninfa Egeria le leggi di Roma. Dipinto di Felice Giani

Quando poi, vecchissimo, giunse al termine della vita e del regno,

piansero la sua morte tutte le donne del Lazio,

il popolo e gli anziani. E la moglie, lasciata la città,

andò a nascondersi nelle fitte selve della valle di Aricia,

disturbando con i suoi gemiti e i suoi lamenti il culto di Diana

importato da Oreste. Oh quante volte le ninfe di boschi e laghi

la esortarono a non farlo, pronunciando parole di conforto!

Quante volte l'eroe, figlio di Teseo, le disse, mentre piangeva:

"Trattieniti, la tua sorte non è la sola che si debba piangere.

Guarda quanti casi d'altri sono simili: sopporterai meglio

anche il tuo. Volesse il cielo che l'esempio degli altri

fosse in grado di consolarti! Ma anche il mio va bene.

Se parlando sei venuta a sapere di un Ippolito

che morì per la credulità di suo padre e le menzogne

della scellerata matrigna, ti stupirai (e come provartelo?),

ma quell'Ippolito son io. Un giorno, dopo aver tentato invano

d'indurmi a violare il letto di mio padre, la figlia di Pasìfae,

sovvertendo la colpa, m'accusò, sciagurata, d'aver voluto

ciò che lei voleva (più per timore di un'accusa o per l'offesa

del rifiuto?), e mio padre mi cacciò dalla città senza ragione,

maledicendomi con invettive di fuoco mentre partivo.

Sul mio cocchio fuggivo verso Trezene, la città di Pitteo,

e già stavo percorrendo la costa di Corinto,

quando il mare s'ingrossò e vidi un'enorme quantità d'acqua

incurvarsi e crescere come una montagna,

prorompendo in muggiti e fendendosi sulla cima.

Dallo squarcio dei flutti balzò fuori un toro con le corna,

che ergendosi nell'aria trasparente sino al petto,

vomitò parte del mare dalle narici e dalle fauci aperte.

Ai miei compagni gelò il cuore; io rimasi imperterrito,

preoccupato com'ero dell'esilio. Quand'ecco che d'impeto

i cavalli volgono il muso al mare e, con le orecchie ritte,

s'imbizzarriscono atterriti dal mostro e lanciano a precipizio

il cocchio verso l'alta scogliera. Invano io mi sforzo

di frenarli col morso cosparso di bianca bava

e rovesciato indietro tiro al limite le redini.

La furia dei cavalli si sarebbe smorzata ai miei sforzi,

se una ruota, là dove gira senza fine intorno all'asse,

urtando un tronco, non si fosse sconnessa andando in frantumi.

Fui sbalzato dal carro, e tu allora avresti visto, avvinto com'ero

alle redini, le mie viscere frementi trascinate al suolo,

i muscoli impigliati negli sterpi, le membra in parte travolte,

in parte abbandonate indietro, ed ossa fratturate che emettevano

sordi rumori, l'anima stanca che spirava, non una parte

del corpo che potessi riconoscere, tutto un'unica piaga.

La morte di Ippolito di Lawrence Alma Tadema

E tu, o ninfa, puoi od osi paragonare la tua sciagura

alla mia? Io poi ho visto i regni privi di luce

e ho risanato il mio corpo straziato nell'onda del Flegetonte.

Se ho riavuto la vita, è stato solo per il potere di un farmaco

del figlio di Apollo. E quando mi fu resa, malgrado le proteste

di Dite, grazie ad erbe portentose e all'arte della medicina,

Diana, perché riapparendo non suscitassi invidia

per un simile dono, mi coprì con una densa nube,

e perché vivessi tranquillo mostrandomi senza noie,

mi accrebbe gli anni e mi diede un volto irriconoscibile.

A lungo fu incerta se mandarmi a vivere a Creta

oppure a Delo; ma scartate sia Delo che Creta,

mi portò qui, e qui m'ingiunse d'abbandonare il mio nome,

che avrebbe potuto ricordare i cavalli, dicendomi: "Tu,

che ti chiamavi Ippolito, d'ora in poi sarai Virbio".

Da allora io vivo in questo bosco; divinità minore, mi celo

all'ombra della mia potente signora e mi annovero fra i suoi".

Le sciagure altrui non valsero tuttavia ad alleviare

il dolore di Egeria. Distesa sulla terra ai piedi di un monte,

lei si sciolse in lacrime, finché la sorella di Febo, commossa

dal cordoglio che l'affliggeva, trasformò il suo corpo in una fresca

sorgente, dissolvendo le sue membra in una corrente perenne.

Quel prodigio impressionò le ninfe, e lo stesso figlio

dell'Amazzone rimase stupito, come quell'etrusco

che arando vide fra i campi una zolla portentosa

prima muoversi da sola, senza che alcuno la spostasse,

poi assumere forma d'uomo, perdendo quella di zolla,

e schiudere le labbra appena nate per rivelare il destino:

gli indigeni lo chiamarono Tagete e fu il primo ad insegnare

il modo di prevedere il futuro alla gente d'Etruria.

O si stupì come Romolo il giorno in cui vide improvvisamente

coprirsi di fronde un'asta infissa sul colle Palatino,

un'asta retta da nuove radici, non da un ferro spinto in terra,

che ormai non più arma, ma pianta dai rami flessibili,

offriva un'ombra inaspettata alla gente allibita.

O come Cipo, quando nell'acqua del fiume vide le sue corna.

E le vide davvero, ma credendo che fosse un inganno

di rifrazione, si portò più volte le dita alla fronte

e toccò ciò che vedeva. Allora smise d'incolpare la vista

e fermatosi (annientato il nemico, ritornava vittorioso),

sollevò gli occhi e le braccia al cielo, esclamando:

"Qualunque evento annunci questo prodigio, o celesti,

se è lieto, lo sia per la mia patria e per il popolo di Quirino,

se è minaccioso, lo sia per me!". E su un altare erboso,

fatto di verdi zolle, bruciò profumi per placare gli dei,

versò vino dalle coppe e, sacrificate alcune pecore,

ne consultò i visceri palpitanti per carpirne il vaticinio.

Un indovino etrusco a sua volta, appena li vide,

vi lesse l'annuncio non ancora ben chiaro

di grandi avvenimenti. Ma quando levò il suo acuto sguardo

dalle fibre degli animali alle corna di Cipo:

"Salve, o re!" esclamò. "A te, proprio a te e alle tue corna,

o Cipo, obbediranno questo luogo e le città del Lazio.

Non indugiare dunque, affréttati a varcare le porte che a te

si spalancano. Così comanda il destino. E accolto in Roma,

sarai re, per tutta la vita senza traumi ne terrai lo scettro".

Cipo arretrò e, distogliendo con aria incupita lo sguardo

dalle mura dell'Urbe, gridò: "Via, via da me, via questi presagi!

Me ne scampino gli dei! Molto più giusto se finirò

la mia vita in esilio, piuttosto che essere re sul Campidoglio".

Subito convocò il popolo e l'austero Senato,

ma nascondendosi prima le corna con fronde d'alloro

in segno di pace, e salito su un terrapieno fortificato

dai soldati, dopo aver invocato per rito gli antichi dei:

"Qui c'è un uomo," disse, "che, se dalla città non lo bandite,

sarà re. Non vi indicherò chi sia col nome, ma con un dettaglio:

reca corna sulla fronte. L'indovino ci avverte

che se entrerà in Roma, promulgherà leggi di schiavitù.

In verità avrebbe già potuto irrompere per le porte aperte,

ma glielo ho impedito io, benché non vi sia nessuno più di lui

legato a me. Tenetelo lontano voi dalla città, Quiriti;

se poi vi parrà degno, stringetelo in pesanti catene,

o eliminate l'incubo uccidendo il tiranno imposto dal fato".

Dalla folla si levò un mormorio, come quello che nasce

in cima alle pinete, quando dentro vi spira impetuoso l'Euro,

o come quello che fanno i flutti del mare,

se li si ascolta da lontano. Ma fra il confuso vociare

della gente in subbuglio, una voce sovrasta le altre:

"Chi è costui?". E si guardano le fronti, cercando le corna.

E allora Cipo: "Eccovi colui che cercate!"

e toltasi dal capo la corona, contro il parere del popolo,

mostra le tempie su cui spiccano due corna.

Tutti abbassarono gli occhi, mandando un gemito;

con disappunto (chi poteva sospettarlo?) videro quel capo

così degno di rispetto e, non tollerando a lungo che restasse

privo d'onore, di nuovo gli imposero una solenne corona.

E poiché t'era vietato entrare dentro le mura, o Cipo,

i maggiorenti t'assegnarono in premio tanta campagna,

quanta a forza di buoi col solco di un aratro

ne potessi cingere dal sorgere al calare del sole.

E sulle porte di bronzo scolpirono corna che delle tue

hanno il favoloso aspetto, per serbarne nei secoli il ricordo.

Ed ora, o Muse, dee che assistete i poeti, rivelatemi,

voi che sapete e ricordate tutto dei tempi più antichi,

come avvenne che l'isola lambita dal profondo Tevere

associò ai culti della città di Romolo quello di Esculapio.

Statua di Esculapio - Musei vaticani

Tremenda peste aveva un tempo contaminato l'aria del Lazio

e illividiti dal morbo corpi esangui funestavano il luogo.

Quando si vide, allo stremo dei lutti, che a nulla giovavano

i tentativi umani, a nulla l'arte della medicina,

si chiese aiuto al cielo, andando a Delfi, che si trova

al centro del mondo, per pregare l'oracolo di Febo,

affinché rimediasse con responso salutare alla sciagura

e ponesse fine al flagello d'una città così grande.

Il luogo, e il lauro e la faretra che lo stesso nume porta,

tremarono all'unisono e dalle profondità del santuario

il tripode si mise a parlare, riempiendo i cuori di sgomento:

"Ciò che qui cerchi, o Romano, devi cercarlo in luogo più vicino:

cercalo allora in luogo più vicino. Per ridurre i lutti

non avete bisogno di Apollo, ma del figlio di Apollo.

Andate con buoni auspici e chiamate nostro figlio".

Il Senato, quando apprese il responso, con giudizio

indagò per sapere in quale città vivesse il figlio di Apollo;

poi col favore del vento inviò suoi messaggeri ad Epidauro.

E questi, una volta approdati con la nave,

si presentarono al Consiglio della città greca,

pregando gli anziani di concedere il dio, che venendo in Ausonia,

avrebbe posto fine ai loro lutti: così affermava l'oracolo.

Molteplici e discordi furono i pareri: per alcuni

non si doveva negare l'aiuto, ma i più raccomandano

di serbare e di non lasciar partire il loro sostegno divino.

Mentre vige l'incertezza, il crepuscolo spegne l'ultima luce

e l'ombra stende le tenebre sull'orbe terrestre,

quando in sogno, davanti al tuo letto, t'apparve,

o Romano, il benefico dio, ma con l'aspetto che suole avere

nel tempio. Tenendo nella sinistra un rustico bastone,

con la destra si lisciava la lunga e folta barba

e con animo sereno pronunciava queste parole:

"Non temere, verrò, e lascerò la mia immagine.

Osserva attentamente il serpente che si avvolge con le sue spire

sul mio bastone: guarda come è fatto, per poterlo riconoscere.

In lui mi trasformerò, ma sarò più grande e avrò quell'imponenza

che si addice a una divinità quando si trasforma".

Subito disparve con la voce il dio, con la voce e il dio il sonno,

e alla fuga del sonno seguì il giorno che infonde la vita.

L'aurora aveva volto in fuga i fuochi delle stelle:

i dignitari, incerti sul da farsi, si radunano nel tempio

oracolare e pregano il dio, chiesto dai Romani, d'indicare

lui stesso con un segno divino in quale luogo volesse vivere.

Non hanno ancora finito, che il dio in forma di serpente

irto di grandi creste d'oro, si preannuncia con sibili

e giunto lì fa tremare la propria statua, gli altari e le porte,

il pavimento di marmo e il soffitto rivestito d'oro;

poi si ferma al centro del tempio, sollevandosi con tutto il petto,

e volge intorno gli occhi che lampeggiano di fuoco.

Trema atterrita la folla. Il sacerdote, con la candida chioma

cinta da una benda bianca, riconosce il nume ed esclama:

"Ecco, è il dio, il dio! Pregate compunti e in silenzio, voi tutti

che assistete! Che la tua apparizione, o magnifico,

ci sia di giovamento! Soccorri le genti che ti onorano!".

E tutti i presenti venerano il dio che si è rivelato, tutti

ripetono le parole del sacerdote; ed anche i discendenti

di Enea tributano con voce accorata il loro devoto omaggio.

Acconsente a seguirli il dio e come conferma d'assenso

agita le creste e ripete i suoi sibili vibrando la lingua.

Scivola poi lungo la lucida gradinata e, prima d'andarsene,

si volge indietro a guardare i suoi antichi altari e saluta

il tempio che per tanto tempo è stato la sua sede.

Quindi immenso striscia sul suolo coperto da un lancio

di fiori e snodando le sue spire attraversa la città,

dirigendosi verso il porto protetto dal bastione di un molo.

Qui si arresta e sembra che, sereno in volto, prenda congedo

dalla schiera dei fedeli e ringrazi la folla che l'ha seguito;

poi adagia il suo corpo sulla nave romana: ne avverte questa

il sacro peso e la chiglia si abbassa gravata dal nume.

Felici i discendenti di Enea sacrificano sul lido un toro

e, inghirlandata la nave, ne sciolgono gli ormeggi.

Una brezza leggera sospinge il vascello. Il dio sovrasta tutti

e appoggiando il suo collo all'ansa della poppa, guarda scorrere

l'acqua azzurra. Attraversato con zefiri discreti

il mare Ionio, al sorgere del sesto mattino, la nave

entra in acque italiane, oltrepassa il capo Lacinio, reso noto

dal tempio di Giunone, e il golfo di Squillace;

lascia la Iapigia ed evita a forza di remi gli scogli

di Anfriso sulla sinistra, sulla destra i dirupi di Celenna,

e costeggia Romezio, Caulone e Naricia;

supera il mare siciliano nello stretto del Peloro,

i domini del figlio d'Ippota, le miniere di Tèmesa,

e punta verso Leucosia e i roseti della mite Pesto.

Quindi rasenta Capri, il promontorio di Minerva,

i colli lussureggianti di viti di Sorrento,

la città di Ercole, Stabia e Partenope,

nata per la vita oziosa, e poi Cuma col tempio della Sibilla.

Da lì raggiunge le sorgenti termali e Literno dove abbonda

il lentischio, il Volturno che molta rena trascina

con i suoi gorghi, Sinuessa invasa da bianche colombe,

la malsana Minturno; la città dov'è sepolta la nutrice,

la dimora di Antìfate, Tracante serrata dalla palude,

la terra di Circe ed Anzio col suo lido compatto.

Qui veleggiando i marinai accostano la nave

(il mare era ormai agitato); il dio dispiega le sue spire

e, scivolando con fitte curve e grandi volute,

entra nel tempio del padre, vicino alla spiaggia dorata.

Placatosi il mare, il dio di Epidauro lascia gli altari paterni

e, goduta l'ospitalità del nume a cui è legato,

strisciando con un crepitio di squame, solca la rena del lido,

sale lungo il timone della nave e appoggia il capo

in cima alla poppa, finché non giunge a Castro,

alla sacra dimora di Lavinio e alle foci del Tevere.

Una marea di gente accorre a frotte per riceverlo:

donne, uomini, con le vergini che custodiscono i tuoi fuochi,

Vesta troiana, salutano il nume con grida di giubilo.

E man mano la nave risale veloce la corrente,

da file di altari eretti lungo le sponde

crepita l'incenso e spande nell'aria il suo profumo,

mentre vittime trafitte riscaldano i coltelli immersi in gola.

Entrata la nave nella città di Roma, che è a capo del mondo,

il serpente si drizza e, attorcigliato in cima all'albero,

muove intorno il collo per cercarsi il luogo più adatto.

C'è un punto dove il corso del fiume si biforca in due rami:

Isola è chiamato; la terra è in mezzo e il Tevere

vi protende tutt'intorno due braccia uguali.

Qui il serpente, figlio di Febo, sbarca dalla nave

dei Romani e, riassunto l'aspetto divino, pone fine

ai lutti, risanando con la sua presenza l'Urbe.

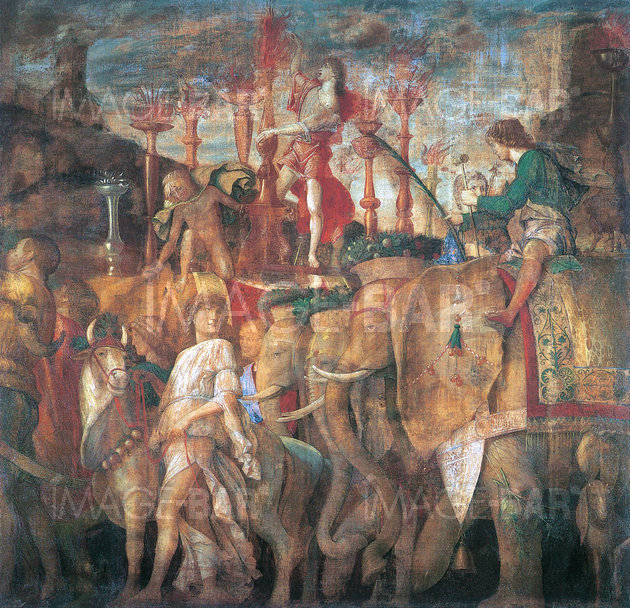

Apoteosi di Cesare di Andrea Mantegna

Nei nostri templi però questo nume giunse come un dio straniero:

Cesare invece è dio nella propria città. Eccelso in guerra,

eccelso in pace, non tanto per guerre trionfali,

per l'opere compiute in patria o la fulminea gloria che ne ottenne,

ma in grazia della sua progenie fu mutato in nuovo astro,

in stella cometa. Fra le gesta di Cesare nessuna infatti

è maggiore dell'esser stato padre di Ottaviano.

Aver domato i Britanni circondati dal mare,

aver spinto a vittoria le navi nelle sette foci del Nilo

dove cresce il papiro, aver soggiogato al popolo di Quirino

i Nùmidi ribelli, Giuba re del Cìnife e il Ponto arrogante

per la fama dei Mitridati, aver meritato tanti trionfi

e averne celebrati alcuni, tutto ciò vale forse di più

dell'aver generato un uomo così grande? Dandogli il governo

del mondo, o celesti, avete più che favorito il genere umano.

Ma perché Augusto non fosse disceso da stirpe mortale, Cesare

dio doveva essere fatto. Quando l'aurea madre di Enea

se ne rese conto e insieme vide che a Cesare pontefice

si preparava con una congiura armata una tragica morte,

impallidì e, rivolgendosi a tutti gli dei che incontrava:

"Guardate," diceva, "che insidia tremenda si sta tramando,

con che perfidia si attenta all'unico discendente

di Dàrdano, della stirpe di Iulo, che mi resta!

Possibile che solo io debba essere afflitta da queste angosce?

Ora mi ferisce l'asta del figlio di Tideo, re dell'Etolia,

ora mi sgomentano le mura di Troia lasciata indifesa;

poi devo vedere mio figlio errare senza tregua

in preda al mare, penetrare nel regno silenzioso dei morti,

combattere con Turno o meglio, a dire il vero,

con Giunone. Ma perché ricordare le antiche sciagure

della mia stirpe? Non ha senso, quando una nuova minaccia

incombe. Spade scellerate, vedete, contro di me si appuntano:

arrestatele, vi prego, impedite il misfatto! non estinguete

le fiamme di Vesta, lasciando uccidere il suo sacerdote!".

Di questi lamenti a vuoto disperata Venere il cielo

riempie e commuove gli dei, che, se non possono infrangere

i ferrei decreti delle vetuste sorelle, inviano però

segni premonitori e indubitabili dell'imminente lutto.

Strepito d'armi tra nuvole cupe e terribili squilli

di trombe e di corni in cielo, si dice che abbiano annunciato

l'empio delitto. Anche l'aspetto desolato

del sole non porgeva che livida luce alla terra sgomenta.

Più volte si videro balenare torce in mezzo agli astri,

più volte tra scrosci di pioggia caddero gocce di sangue.

Grigio e col volto macchiato di fosca ruggine

era Lucifero, macchiato di sangue il carro lunare.

In mille luoghi il gufo infernale lanciò il suo grido di sventura,

in mille luoghi lacrimò l'avorio, e si racconta

che nei boschi sacri si udirono canti e parole minacciose.

Nessuna vittima promette bene, i visceri e il lobo del fegato

trovato reciso ammoniscono che incombono gravi tumulti.

E nel Foro, intorno alle case, intorno ai templi degli dei,

si racconta che di notte ululassero i cani e vagassero

le ombre mute dei morti, che l'Urbe fosse scossa da terremoti.

Ma i presagi degli dei non valsero a sventare le insidie,

ad arrestare il corso del destino: con le spade sguainate

viene profanato un tempio; fra tutti i luoghi di Roma, nessuno

sembra più adatto della Curia al delitto, al turpe omicidio.

Allora sì, con entrambe le mani si percuote il petto Venere

e pensa di occultare il discendente di Enea dentro quella nube,

con la quale un tempo Paride fu sottratto al minaccioso Atride

ed Enea poté evitare la spada di Diomede.

Ma suo padre così le parla: "Figlia mia, vorresti tu da sola

mutare l'immutabile destino? Vai pure nella dimora

delle tre sorelle: vi scoprirai l'archivio del mondo, un'immensa

costruzione fatta di bronzo e di solido ferro,

che indistruttibile ed eterna, non teme né le scosse del cielo,

né la collera dei fulmini o qualunque altra rovina.

Lì su metallo inalterabile troverai inciso il destino

della tua stirpe. Io l'ho letto, l'ho in mente ed ora

te lo riferirò, perché tu più non debba ignorare il futuro.

Quest'uomo, Venere, per cui t'angosci, ha compiuto il suo tempo

ha consumato gli anni che doveva trascorrere sulla terra.

Tu e suo figlio (che ereditando il nome, sosterrà da solo il peso

affidatogli e che, intrepido vendicatore del padre ucciso,

avrà noi al suo fianco in guerra), tu e il figlio suo farete sì

che salga in cielo come nume ed abbia un suo culto nei templi.

Per opera sua diroccate, le mura di Modena assediata

chiederanno la pace; Farsaglia subirà la sua forza,

in Emazia nuovamente sarà bagnata di sangue Filippi

e un grande nome sarà sconfitto nelle acque di Sicilia.

Mal confidando nelle sue nozze, cadrà la consorte egiziana

di un condottiero romano, dopo aver minacciato invano

di asservire alla sua Canopo il nostro Campidoglio.

Ma perché enumerarti i paesi stranieri e i popoli che vivono

ai due estremi dell'Oceano? Ogni luogo abitabile

della terra sarà suo; anche il mare gli sarà soggetto.

Donata la pace al mondo, rivolgerà la mente a regolare

la vita civile, ed emanerà leggi giustissime.

Col suo esempio disciplinerà i costumi e, guardando all'età

futura e alle generazioni che verranno,

disporrà che il figlio avuto dalla augusta consorte

porti il proprio nome, con l'impegno di proseguirne l'opera;

poi, solo quando in vecchiaia avrà raggiunto l'età di Nèstore,

salirà nel cielo stellato fra gli astri dei suoi parenti.

Ma intanto, rapita l'anima da questo corpo trafitto,

fanne una stella, perché dall'alto della sua eccelsa dimora

il divo Giulio contempli in eterno il nostro Campidoglio e il Foro".

Aveva appena terminato di parlare, che la grande Venere,

invisibile a tutti, si ferma in mezzo alla sala del Senato e

dal corpo del suo Cesare sottrae l'anima appena liberata,

perché non si perda nell'aria, e la porta in cielo fra gli astri.

E mentre la portava, avvertendo che s'illuminava di fuoco,

la sciolse dal suo seno. L'anima vola più in alto della luna

e, trascinandosi dietro lungo lo spazio una coda di fiamma,

brilla, sì, come stella, ma, vedendo i meriti del figlio, ammette

che sono maggiori dei suoi e gioisce che lui la vinca.

E sebbene Ottaviano vieti che le sue gesta siano anteposte

a quelle del padre, la fama, che è libera e non accetta ordini,

suo malgrado le antepone, confutandolo almeno in questo.

Così cede di fronte ai meriti del grande Agamennone Atreo,

così Teseo vince Egeo e Achille Peleo.

Insomma, per usare esempi ancor più degni,

così Saturno è inferiore a Giove. Giove controlla

la città celeste e gli altri due regni del mondo triforme;

la terra soggiace ad Augusto: entrambi sono padri e guide.

Statua di Augusto del II secolo dc.

O dei, compagni di Enea, che impediste al ferro e al fuoco

di prevalere; dèi Indìgeti e tu, Quirino, padre di Roma;

tu, Marte Gradivo, padre dell'invitto Quirino,

e tu, Vesta, venerata tra i Penati dei Cesari;

tu, Febo, nume tutelare dei Cesari insieme a Vesta,

e tu, Giove che domini dall'alto la rupe Tarpea,

e voi, quanti altri dèi al poeta è lecito invocare, vi supplico:

lontano sia quel giorno, e ben oltre il tempo della mia vita,

in cui Augusto, lasciato il mondo che ora governa,

salirà al cielo e anche di lontano esaudirà chi l'invoca.

Ormai ho compiuto un'opera che né l'ira di Giove, né il fuoco

o il ferro e il tempo che tutto corrode, potranno distruggere.

Quando vorrà, venga pure quel giorno, che solo sul corpo

ha potere, e ponga fine al corso della mia vita incerta:

con la parte migliore di me stesso volerò in eterno

ben oltre gli astri e il nome mio indelebile rimarrà.

E ovunque su terre assoggettate si estende il potere di Roma

la gente mi leggerà e, se qualche verità è nel presentimento

dei poeti, di secolo in secolo per la mia fama vivrò.

NUMA POMPILIO

L'incoronazione di Numa non avvenne immediatamente dopo la scomparsa di Romolo. Per un certo periodo i Senatori governarono la città a rotazione, alternandosi ogni dieci giorni, in un tentativo di sostituire la monarchia con una oligarchia. Però, incalzati dal sempre maggiore malcontento popolare causato dalla disorganizzazione e scarsa efficienza di questa modalità di governo, dopo un anno i Senatori furono costretti ad eleggere un nuovo re.

La scelta apparve subito difficile a causa delle tensioni fra i senatori Romani che proponevano il senatore Proculo ed i senatori Sabini che proponevano il senatore Velesio.

Per trovare un accordo si decise di procedere in questo modo: i senatori romani avrebbero proposto un nome scelto fra i Sabini e lo stesso avrebbero fatto i senatori sabini scegliendo un romano. I Romani proposero Numa Pompilio, appartenente alla Gens Pompilia, che abitava nella città sabina di Cures ed era sposato con Tazia, l'unica figlia di Tito Tazio. Sembra che egli fosse nato nello stesso giorno in cui Romolo fondò Roma ( 21 Aprile). Numa, concittadino di Tito Tazio, era noto a Roma come uomo di provata rettitudine oltreché esperto conoscitore di leggi divine, tanto da meritare l'appellativo di Pius. I Sabini accettarono la proposta rinunciando a proporre un altro nome.

Furono dunque inviati a Cures, Proculo e Velesio (i due senatori più influenti rispettivamente fra i Romani ed i Sabini) per offrirgli il regno. Inizialmente contrario ad accettare la proposta dei senatori, per la fama violenta dei costumi di Roma, Numa vi acconsentì solo dopo aver preso gli auspici degli dei, che gli si dimostrarono favorevoli; Numa fu quindi eletto re per acclamazione da parte del popolo.

La leggenda afferma che il progetto di riforma politica e religiosa di Roma attuato da Numa fu a lui dettato dalla ninfa Egeria con la quale, ormai vedovo, soleva passeggiare nei boschi e che si innamorò di lui al punto da renderlo suo sposo.

A Numa viene attribuito il merito di aver creato una serie di riforme tese a consolidare le istituzioni della nuova città, prime tra tutte quelle religiose, raccolte per iscritto nei commentarii Numae o libri Numae, che andarono perduti nel sacco gallico di Roma (387 a. C.).

Sulla base di queste norme di carattere religioso, i culti cittadini erano amministrati da otto ordini religiosi: i Curiati, i Flamini, i Celeres, le Vestali, gli Auguri, i Salii, i Feziali e i Pontefici.

Numa stabilì di unificare ed armonizzare tutti i culti e le tradizioni dei Romani e dei Sabini residenti a Roma per eliminare le divisioni e le tensioni fra questi due popoli, riducendo l'importanza delle tribù e creando nuove associazioni basate sui mestieri.

Appena divenuto re nominò, a fianco del sacerdote dedito al culto di Giove ed a quello dedicato al culto di Marte, un terzo sacerdote dedicato al culto del dio Quirino, gli dei più importanti dell'epoca arcaica. Riunì poi questi tre sacerdoti in un unico collegio sacerdotale che fu detto dei flamini a cui diede precise regole e istruzioni.

Proibì ai Romani di venerare immagini divine a forma umana e animale perché riteneva sacrilego paragonare un dio con tali immagini e, durante il suo regno non furono costruite statue raffiguranti gli dei. Istituì il collegio sacerdotale dei Pontefici, presieduti dal Pontefice Massimo, carica che Numa ricoprì per primo e che aveva il compito di vigilare sulle vestali (vedi sotto) e sulla moralità pubblica e privata e sull'applicazione di tutte le prescrizioni di carattere sacro.

Istituì poi il collegio delle vergini Vestali assegnando a queste uno stipendio e la cura del tempio in cui era custodito il fuoco sacro della città; le prime furono Gegania, Verenia, Canuleia e Tarpeia (erano dunque quattro, Anco Marzio ne aggiunse altre due portandole a sei).

Istituì anche il collegio dei Feziali (i guardiani della pace) che erano magistrati - sacerdoti con il compito di tentare di appianare i conflitti con i popoli vicini e di proporre la guerra una volta esauriti tutti gli sforzi diplomatici[28].

Nell'ottavo anno del suo regno istituì il collegio dei Salii, sacerdoti che avevano il compito di separare il tempo di pace e di guerra (per gli antichi romani il periodo per le guerre andava da marzo ad ottobre). Era, questa funzione, molto importante per gli abitanti dell'antica Roma, perché sanciva, nel corso dell'anno, il passaggio dallo stato di cives (cittadini soggetti all'amministrazione civile e dediti alle attività produttive) a milites (militari soggetti alle leggi ed all'amministrazione militare e dediti alle esercitazioni militari) e viceversa per tutti gli uomini in grado di combattere. Migliorò anche le condizioni di vita degli schiavi per esempio permettendo loro di partecipare alle feste in onore di Saturno, i Saturnalia assieme ai loro padroni.

La tradizione romana rimanda a Numa Pompilio la definizione dei confini tra le proprietà dei privati, e tra queste e la proprietà pubblica indivisa, statuizione che fu sacralizzata con la dedica dei confini a Jupiter Terminalis, e l'istituzione della festività dei Terminalia.

Nel Foro, fece costruire il tempio di Vesta, e dietro di questo fece costruire la Regia e lungo la Via Sacra fece edificare il Tempio di Giano, le cui porte potevano essere chiuse solo in tempo di pace (e rimasero chiuse per tutti i quarantatré anni del suo regno).

Secondo l'enciclopedista Marco Verrio Flacco (secc. I a.C. - I d.C.), riportato dal lessicografo Sesto Pompeo Festo, il re, ordinando la costruzione del tempio di Vesta, volle che fosse di forma rotonda (ad pilæ similitudinem), cioè della stessa forma del mondo, in quanto egli era un convinto sostenitore della sfericità della terra, tesi dunque evidentemente già in voga in quei lontani tempi.

Secondo Dionigi di Alicarnasso Numa poi incluse nella città il Quirinale, anche se questo a quell'epoca non era ancora cinto da mura.[38]

Calendario romano

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Calendario romano e Festività romane.

A lui viene ascritta anche una riforma del calendario, basato sui cicli lunari, che passò da 10 a 12 mesi di 355 giorni (secondo Livio invece lo divise in 10 mesi, mentre in precedenza non esisteva alcun calcolo), con l'aggiunta di gennaio, dedicato a Giano, e febbraio che furono posti alla fine dell'anno, dopo dicembre (l'anno iniziava con il mese di marzo, da notare tuttora la persitenza di somiglianze dei nomi degli ultimi mesi dell'anno con i numeri: settembre, ottobre, novembre, dicembre).

Il calendario conteneva anche l'indicazione dei giorni fasti e nefasti, durante i quali non era lecito prendere alcuna decisione pubblica. Anche in questo caso, come per tutte le riforme più difficili, la tradizione racconta che il re seguì i consigli della ninfa Egeria, sottolineando così il carattere sacrale di queste decisioni

«E divise l'anno in dodici mesi seguendo prima di tutto il ciclo della Luna; e poiché la Luna non lo completa con i singoli mesi di trenta giorni, ma avanzano sei giorni per un anno intero che completi il ciclo dei solstizi, stabilì di interporre mesi intercalari in modo che nel giro di 19 anni i giorni, tornando alla stessa posizione del sole dal quale erano partiti, collimassero in pieno con gli anni. Distinse poi i giorni in fasti e nefasti, perché in certi giorni non si dovessero prendere decisioni pubbliche.»

(Tito Livio, Ab Urbe condita libri, I)

L'anno così suddiviso da Numa, non coincideva però con il ciclo lunare, per cui ad anni alterni veniva aggiunto come ultimo mese il mercedonio, composto da 27 giorni, togliendo a febbraio 4 o 5 giorni; era il collegio dei pontefici a decidere queste compensazioni, alle volte anche sulla base di convenienze politiche.

Floro racconta che Numa insegnò i sacrifici, le cerimonie e il culto degli Dei immortali. Creò anche i pontefici, gli auguri ed i Salii.La tradizione vuole che Numa abbia istituito, tra l'altro, anche la Festa di Quirino e la Festa di Marte. La festa prima si celebrava a febbraio, mentre la festa dedicata a Marte si celebrava a marzo, e veniva officiata dai Salii. Numa partecipava di persona a tutte le feste religiose durante le quali era proibito lavorare.

A queste riforme di carattere religioso corrispose anche un periodo di prosperità e di pace che permise a Roma di crescere e rafforzarsi, tanto che durante tutto il suo regno le porte del tempio di Giano non furono mai aperte.

Morirà ottantenne e non di morte improvvisa ma consunto dagli anni (per malattia secondo Livio), quando suo nipote, il futuro re Anco Marzio, aveva solo cinque anni, circondato dall'affetto dei romani, grati anche per il lungo periodo di prosperità e pace di cui avevano goduto. Alla processione funebre parteciparono anche molti rappresentanti dei popoli vicini e il suo corpo non fu bruciato ma seppellito insieme ai suoi libri in un mausoleo sul Gianicolo.

Dopo la bellicosa esperienza del regno di Romolo, Numa Pompilio seppe con la sua saggezza fornire un saldo equilibrio alla nascente città.

Durante il consolato di Marco Bebio Tamfilo e Publio Cornelio Cetego, nel 181 a.C., due contadini ritrovarono il luogo della sua sepoltura, contenente sette libri in latino di diritto pontificale, ed altrettanti in greco di filosofia. Per decreto del senato i primi furono conservati con cura, mentre i secondi furono pubblicamente bruciati. Il senatore sabino Marcio, che aveva sposato la figlia Pompilia, si candidò alla successione ma fu superato da Tullo Ostilio e si lasciò morire di fame per la delusione. Dal matrimonio fra Pompilia e Marcio era nato Anco Marcio che diverrà re dopo Tullo Ostilio. Alcune fonti raccontano di un secondo matrimonio di Numa Pompilio con una certa Lucrezia da cui sarebbero nati quattro figli: Pompone, Pino, Calpo e Memerco dai quali avrebbero avuto origine le casate romane dei Pomponi, dei Pinari, dei Calpurni e dei Marci.

AUDIO 1-306

AUDIO 307-621

AUDIO 622-879

Eugenio Caruso - 24 - 02 - 2021

Tratto da